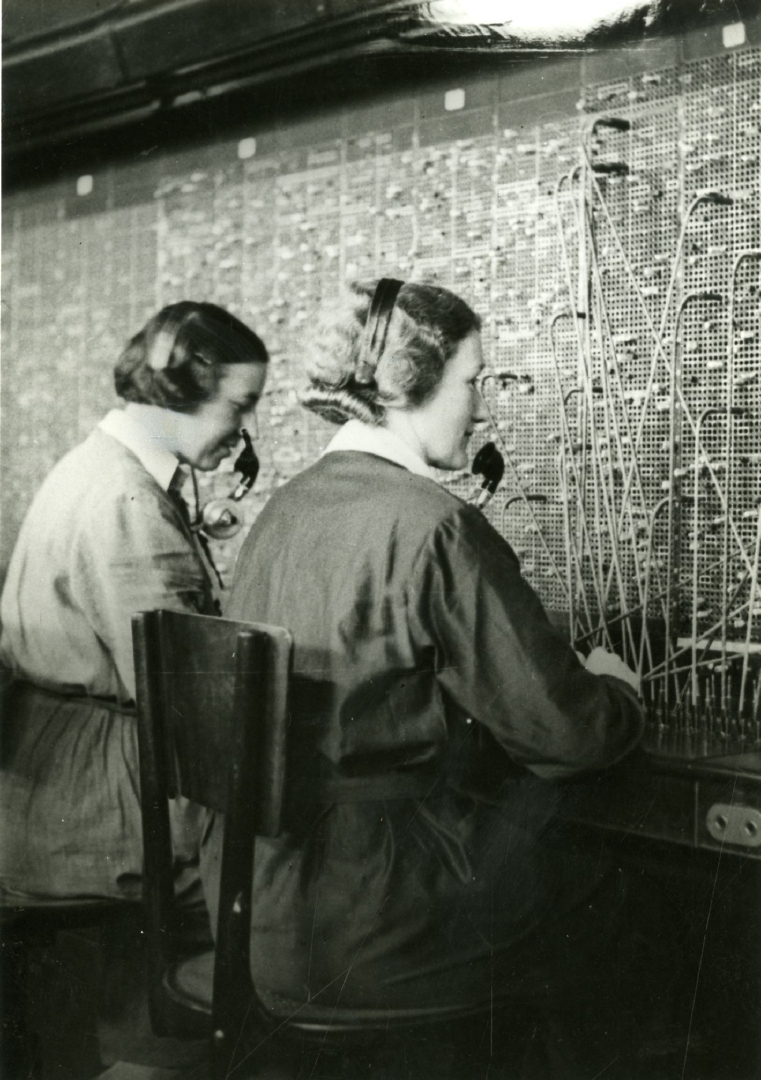

„Hier Amt, was beliebt?“ – so wurden Gesprächsteilnehmer über viele Jahrzehnte begrüßt, wenn sie einen Telefonanruf tätigen wollten. Bevor sich zuerst die automatisierte und später die digitale Vermittlung fest etablierte, stellten nämlich die sogenannten Fräuleins vom Amt Telefonverbindungen per Hand her. Jeder Telefonanruf begann mit der Kontaktierung des zuständigen Postamts und einer kurzen Kommunikation mit der zuständigen Vermittlungs- oder Fernmeldebeamtin, die dann durch Steckverbindungen das Gespräch mit dem gewünschten Teilnehmer herstellte. Dem Beruf wird rückblickend oft ein emanzipatorisches Moment zugeschrieben – denn er gilt als einer der ersten, der es ledigen Frauen ermöglichte, ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften, ohne dabei ihren Ruf zu schädigen. Dabei sollte aber nicht in Vergessenheit geraten, dass die Arbeitsbedingungen oft schwierig und die Bezahlung verhältnismäßig niedrig war. Am heutigen „Tag der Arbeit“ wollen wir euch einen historischen Frauenberuf bei der Post mit all seinen Facetten ein wenig näher vorstellen. Schaut euch dazu gerne auch unsere zugehörige digitale Ausstellung an!

Das Telefon gehört zu den technischen Errungenschaften des vergangenen Jahrhunderts, die unseren heutigen Alltag am meisten prägen. Es ist selbstverständlich, zum Smartphone zu greifen und Kollegen, Freunde oder Familie direkt zu erreichen.

Zu Beginn der Telefongeschichte sah das aber noch ganz anders aus. Die Telefone waren massive Tischapparate ohne Wählscheiben oder Tastenfelder, dafür aber versehen mit einer Kurbel. Betätigte man diese Kurbel, entstand ein elektrischer Impuls, der über Leitungen in das nächst gelegene Postamt gelangte. Dort löste er ein kleines nummeriertes Metallplättchen am Vermittlungs- oder Klappenschrank. Dieses Plättchen fiel herunter und signalisierte, dass der zugeordnete Teilnehmer ein Gespräch führen wollte. Ab den 1890er Jahren beschäftigt die deutsche Post vermehrt unverheiratete junge Frauen, um die Klappenschränke zu bedienen – zunächst versuchsweise als Hilfsarbeiterinnen für den Fernsprechdienst, später als verbeamtete Telefonistinnen.

Nachdem die Telefonistin durch das Klappensignal über den Gesprächswunsch eines Teilnehmers informiert worden war, meldete sie sich kurz und knapp, um zu erfragen, mit wem der Teilnehmer am anderen Ende der Leitung zu sprechen wünschte. Im Anschluss wurde ein Verbindungskabel zwischen den entsprechenden beiden Anschlüssen eingestöpselt und so das Gespräch hergestellt. Die Gebühren wurden per Minuten berechnet und dem Anrufer in Rechnung gestellt. Besagte Rechnungen waren zu Beginn der Telefongeschichte astronomisch – Telefonieren war ein moderner Luxus, den sich nur wenige und dann meist auch nur zu geschäftlichen Zwecken leisten konnten.

Immer gleiche Bewegungs- und Sprachabläufe

Nach und nach erhöhte sich jedoch die Zahl der Anschlüsse und damit wuchs der Bedarf für gutgeschultes Vermittlungspersonal insbesondere in den Großstädten rapide. Die vermehrte Einstellung von Frauen in diesem Berufsbereich wurde von der Post damit begründet, dass die als “typisch weiblich” geltenden Eigenschaften – Geduld und Empathie – perfekt zu den Anforderungen des hektischen Vermittlungsdienstes passten. Tatsächlich hing diese Entwicklung aber eher mit den niedrigeren Löhnen für weibliche Angestellte zusammen.

Der Arbeitsalltag einer Telefonistin war geprägt durch immer gleiche Bewegungs- und Sprachabläufe. Dadurch entstand eine Monotonie, die sowohl körperlich als auch psychisch stark beanspruchte. Dennoch mussten die Frauen permanent konzentriert sein, denn sie wurden von Aufsichten kontrolliert. Wiederholte Fehler in der Vermittlung führten zu Lohnkürzungen.

Berufsbild im Wandel

Zudem gab es strenge Dienstauflagen, die sich bis ins Privatleben erstreckten. Eine Telefonistin mussten jederzeit einen einwandfreien Leumund vorweisen können und für die Dauer ihres Dienstes ledig bleiben. Den Stand der Ehefrau hielt man für unvereinbar mit den hohen Anforderungen des Vermittlungsdienstes. Wer dennoch heiraten wollte, musste den Dienst quittieren und verlor bis 1923 auch sämtliche Pensionsansprüche.

Trotz des fordernden Arbeitsalltags war der Beruf der Telefonistin sehr begehrt. Er galt als modern und ermöglichte es ledigen Frauen, sich eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit zu erarbeiten ohne dabei ihren gesellschaftlichen Ruf aufs Spiel zu setzen. Die „Fräuleins vom Amt“ wurden in Schlagern besungen und in der Literatur verewigt – denn die körperlosen und kompetenten Frauenstimmen am anderen Ende der Leitung bot viel Platz für Phantasie der Anrufer.

All das erscheint heute – in Zeiten von Smartphones und Flatrates – unendlich weit weg. Dennoch oder vielleicht gerade deshalb umweht den Beruf der Telefonistin wieder ein gewisser nostalgischer Zauber, den sich Autor*innen und Drehbuchschreiber*innen für die Entwicklung emanzipatorischer Geschichten zu Nutze machen. Die spanische Serie „Las Chicas del Cable“, die über den US-amerikanischen Streamingdienst Netflix ausgestrahlt wird, lässt die Ästhetik von Klappenschränken und Wählscheiben-Telefonen im Madrid der 1920er und 1930er Jahre wieder lebendig werden.

Neueste Kommentare